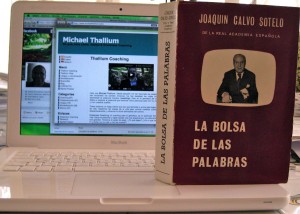

Hace algunos años, merodeando por la Cuesta de Moyano —nombre por el que se conoce la madrileña calle de Claudio Moyano, popular por su hilera de casetas en las que uno puede encontrar libros antiguos, curiosos o descatalogados— di con un libro que me llamó la atención por su título: La bolsa de las palabras. Sabida mi querencia por todo lo referente al lenguaje, la lengua y las palabras, lo compré sin dudar. Su autor era el académico Joaquín Calvo Sotelo a quien Adolfo Suárez —a la sazón director general de RTVE (1969-1973) y quien años más tarde sería el primer presidente de la democracia en España— le sugirió la idea de aparecer en televisión para tocar temas relacionados con el lenguaje. Al parecer Joaquín Calvo Sotelo aceptó sin demasiado entusiasmo pues para él aparecer como un “busto parlante” y hablar de asuntos lingüísticos sin provocar el aburrimiento, sin caer en la pedantería, sin producir irritación o despego entre los telespectadores era una empresa difícil. Aquel espacio televisivo que duraba apenas diez minutos tuvo dos títulos. El primero, La última palabra; el segundo, La bolsa de las palabras. Joaquín Calvo Sotelo se sirvió de ambos para comentar el acceso al Diccionario de las nuevas palabras que aceptaba la Academia.

Hace algunos años, merodeando por la Cuesta de Moyano —nombre por el que se conoce la madrileña calle de Claudio Moyano, popular por su hilera de casetas en las que uno puede encontrar libros antiguos, curiosos o descatalogados— di con un libro que me llamó la atención por su título: La bolsa de las palabras. Sabida mi querencia por todo lo referente al lenguaje, la lengua y las palabras, lo compré sin dudar. Su autor era el académico Joaquín Calvo Sotelo a quien Adolfo Suárez —a la sazón director general de RTVE (1969-1973) y quien años más tarde sería el primer presidente de la democracia en España— le sugirió la idea de aparecer en televisión para tocar temas relacionados con el lenguaje. Al parecer Joaquín Calvo Sotelo aceptó sin demasiado entusiasmo pues para él aparecer como un “busto parlante” y hablar de asuntos lingüísticos sin provocar el aburrimiento, sin caer en la pedantería, sin producir irritación o despego entre los telespectadores era una empresa difícil. Aquel espacio televisivo que duraba apenas diez minutos tuvo dos títulos. El primero, La última palabra; el segundo, La bolsa de las palabras. Joaquín Calvo Sotelo se sirvió de ambos para comentar el acceso al Diccionario de las nuevas palabras que aceptaba la Academia.

“La bolsa de las palabras” fue suprimida de un plumazo por el fugaz Rafael Orbe, quien sucedió a Suárez como director general de la RTVE en 1973. Sin embargo, la editorial Prensa Española creyó que valía la pena ofrecer la perennidad del libro a los trabajos que nacieron para captar la onda inabarcable pero efímera de la televisión y brindó hospedaje a La bolsa de las palabras en su colección “Vislumbres”, en la que los temas relacionados con el lenguaje gozaban de simpática acogida.

Años más tardes, Fernando Lázaro Carreter retomaría con sus dardos en la palabra la labor de Calvo Sotelo. De aquellos programas televisivos ya han pasado más de 40 años y, dado que el libro también está descatalogado, me ha parecido interesante reproducir aquí uno de los artículos de Joaquín Calvo Sotelo, especialmente por su vigencia a pesar de los años transcurridos:

VIVA EL LENGUAJE

Entre las varias exclamaciones que uno lleva oídas a lo largo de la vida, ninguna me sorprendió más ni me emocionó más tampoco que la de aquel indio de una aldehuela ecuatoriana que, en ocasión de la visita de los miembros del Quinto Consejo de Academias —va a hacer pronto diez años—, dirigió a un grupo de serios caballeros que cuchicheaban en una pobre iglesia de la época colonial: “¡Viva el lenguaje”, nos dijo de pronto aquel viejo de cara acuchillada por las arrugas, como de barro cocido, en la que se abrían y cerraban velozmente unos ojos negros y profundos. ¡Viva el lenguaje!, tal y como suena. Aquel vítor nos pareció algo así como una afirmación orgullosa de la condición de hispanohablante de quien lo lanzaba, una manera de explicarnos de un modo elemental lo a gusto que se encontraba sumergido, impregnado en su propio idioma, en esa patria inmaterial, pero preciadísima, que es el idioma. Había dicho “¡Viva el lenguaje” no el español, porque a lo mejor ni sabía que era español lo que hablaba —tampoco el famoso personaje de Molière sabía que hablaba en prosa— y como si, iluminado súbitamente, hubiese adquirido conciencia de que el lenguaje —el suyo, el que hablaba, fuese el que fuese— era un buen vaso para beber en él los mejores vinos, los más ricos y los de más grados.

No es frecuente que nos felicitemos de hablar español y hasta hay entre nosotros algunos pedantes que tienen a buscarle defectos como si se excusasen, al declararlos, de sus propias deficiencias y limitaciones de escritores cuando se sirven de él. Es evidente que no podemos cargar en la cuenta del motor lo que sólo debe pesar en la de quien lo conduce. El castellano es un idioma en el que nada de cuanto hay bajo la capa del cielo puede dejar de ser dicho con belleza. Quizá faltan en él, sin duda, nombres técnicos; pero ésa es una consecuencia de que, al ser, en cierto modo real, el conocido y celtibérico exabrupto unamuniano de que “inventen ellos”, tenemos que aceptar filosóficamente que ellos sean quienes bauticen lo que inventen, ya que pedir lo contrario sería gollería.

El mundo técnico de la radio, del motor de explosión, del cine, del deporte, de la televisión, de la electrónica es, en su origen, anglosajón. Todos sus planteamientos, sus componentes y sus piezas, sus actividades llevan, por tanto, nombres anglosajones que, con mayores o menores dificultades, trasplantamos a nuestro terreno, unas veces digeridos, castellanizados y otras en bruto. A mí no me parece demasiado grave el toparme de manos a boca con vocablos extranjeros en nuestras publicaciones en nuestra habla. La vitalidad de la lengua es lo bastante fuerte como para que su fisonomía no se altere por la presencia de esos huéspedes extraños. Sucede a veces que, al cabo de algún tiempo, se reacciona expulsándolos, como algunas prótesis dentales. La palabra deportista, por ejemplo, ha expulsado la palabra “sportman”, que durante años se leía en todos los periódicos y que hoy no se atreve a usar nadie que se respete. Más peligrosas son las licencias que afectan a la sintaxis y, desde luego, un giro sintáctico impuro corrompe y destartala el lenguaje mucho más que veinticinco sustantivos de importación.

Creo, de verdad, que todos tenemos el deber de convertirnos en guardajurados del idioma y tratar de cuidarlo y preservarlo amorosamente como el césped de los jardines, porque, al fin y al cabo, el lenguaje es nuestro máximo bien; es nuestra arma más segura de expansión y lo que justifica y enaltece nuestro país y lo diferencia de otros, respecto de los cuales nuestra superioridad consiste esencialmente en eso, en ser crisol de una de las lenguas de más compartida universalidad.

Ortega decía que una de las características de Francia era su capacidad de temblar toda entera por una simple desinencia gramatical… En la medida en que nos sensibilicemos a los problemas del idioma, de que nos sintamos heridos si lo vemos maltratado, seremos patriotas. Sí, patriotas, aunque este término se le antoje a alguno desmesurado. No se acuña ese adjetivo exclusivamente para las empresas bélicas, que, por fortuna, sólo de tarde en tarde lo provocan, sino para el celo con que cada uno de nosotros debemos cultivar nuestras pequeñas parcelas profesionales… Se puede hacer patriotismo en los laboratorios, en la cátedra, en los conservatorios. Se puede hacer patriotismo simplemente tratando de hablar con limpieza, con precisión y, por tanto, con elegancia. Cada vez que se injerta un giro descordante en nuestro idioma es como si se le diese un brochazo a las “Meninas”, y conste que la restauración de una lengua deteriorada es tan difícil de hacer como la de un cuadro. La pintura y el idioma son igualmente frágiles. Cuando alguien, que, por otra parte, se sirve de él maravillosamente como Jorge Luis Borges, lo menosprecia me siento casi injuriado. De hecho, yo, un tanto populacheramente si lo queréis, pero muy de corazón, estoy con aquel hombrín ecuatoriano que nos saludó llevándose los dedos en uve a la altura de su sombrero, nos sonrió amistosamente, con con guiño entre pícaro y confidencial, y nos dijo: “¡Viva el lenguaje!”

Joaquín Calvo Sotelo,

La bolsa de las palabras, Prensa Española, “Vislumbres”, 1975.

El término gollería tiene dos acepciones: 1. manjar exquisito y delicado; 2. coloquialmente, delicadeza, superfluidad.

Por cierto, acabo de darme cuenta de que la memoria me ha traicionado. No fue en la Cuesta de Moyano donde compré el libro de marras, sino en una feria del libro antiguo en el también madrileño paseo de Recoletos. En cualquier caso, disfrutemos del lenguaje, de la lengua, del idioma. ¡Cuidémoslo con esmero y entusiasmo!

Michael Thallium

Global & Greatness Coach

Reserva tu proceso de coaching aquí