Este texto es la segunda parte del que escribí aquel día que me morí (léase AQUÍ), junto a otros más que están por llegar y que conforman la novela que algún día, más pronto que tarde, espero, Manuel Millán presentará en público…

Michael Thallium. Foto: Beku Marniè

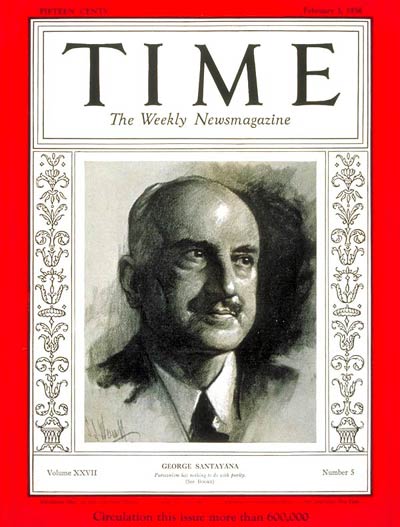

La frase la había oído muchas veces a lo largo de mis 47 años de vida terrenal. Hago esa distinción, me refiero a la distinción entre vida terrenal y esta que vivo ahora que no sé muy bien cómo llamar. Quizás vida universal sin espacio ni tiempo. Una infinitud sensual del cosmos. No sé… Tampoco importa, aunque lo cierto es que ahora voy a vivir muchos más años de muerto que de vivo. Como decía, la frase la había oído muchas veces repetida hasta la saciedad, pero nunca supe quién la había escrito o pronunciado —tampoco lo sabían la mayoría de personas que la citaban— hasta poco tiempo antes de morir: «Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo». La frase es de Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás. Un nombre muy largo, pero que la Historia de la Filosofía y la Literatura redujo a un escueto Jorge Santayana o George Santayana. Para la mayoría de personas de mi época, Jorge Santayana era un perfecto desconocido —siempre que digo un «perfecto desconocido» me viene a la cabeza esa sección central con el ritmo tan poderoso de Perfect Strangers de Deep Purple— a pesar de haber sido portada de la revista Time en febrero de 1936, apenas cinco meses antes de que comenzara la Guerra Civil española. Yo supe de él de chiripa al leer un libro de Juan David García Bacca que invitaba a filosofar según espíritu y letra del poeta Antonio Machado. Fue entre aquellas páginas donde encontré el nombre de Jorge Santayana. Me dio por tirar del hilo y descubrí a un filósofo y escritor espléndido del que solo pude leer dos libros: Personas y lugares, y El último puritano. No me dio tiempo a más, porque, como ya dije, me morí quedándome en gayumbos… ¡Joder! ¡Lástima no haberlo conocido antes para haber disfrutado de todo lo que escribió! Quizás lo que más me llamara la atención fue que, siendo español, hubiese escrito toda su obra en inglés y que los últimos once años de una larga vida de casi 89 los pasara retirado en una clínica de las monjas de la Piccola Compagnia di Maria en Roma. ¿Por qué renunció a su cátedra de filosofía en Harvard cuando cumplió 48 años? ¿Por qué regresó a Europa y jamás volvió a los Estados Unidos? ¿Por qué nunca renunció a su nacionalidad española no habiendo pasado probablemente más de diez años de su vida en España? Puede que Jorge Santayana sea el escritor que mejor haya escrito en inglés sobre España. Y lo que más me intrigaba de todo, ¿por qué el mundo se olvidó de él con esa obra inmensa, tan profunda y maravillosa que escribió?

Perdón por haber introducido aquí a otra persona interrumpiendo el relato de mi encuentro con el maestro de Leipzig cuya música tanto escuché en vida. Prometo volver a esa conversación que mantuve con Johann Sebastian Bach en la que me desveló el secreto de su fecundísima y abrumadora producción musical. Pero es que en esta infinitud sensual del cosmos en que me encuentro no acierto a distinguir del todo el paso del tiempo ni la ubicación espacial. Y me apeteció narrar antes mi encuentro con el anciano Santayana que, a pesar de los 80 años con los que me recibió, no parecía ni por asomo tan viejo como Bach a los 64. Ya dije que en este estado en que me encuentro puedo recordar con vivo detalle todo lo que ha sucedido en mi vida así como el pasado de las vidas humanas que me precedieron. Esta vida de muerto tiene algo en común con la de vivo: somos puro recuerdo. Sin embargo, ahora puedo mezclarme, inmiscuirme o simplemente ser testigo de los recuerdos de tantas otras personas que existieron antes que yo en este planeta. Y puedo hacerlo con la intensidad que me apetezca… ¡Un cotilla cósmico! Admito que esta es una capacidad que aún no domino del todo. En la muerte, como en la vida, todo lleva su tiempo, aunque uno no pueda medirlo. Supongo que no debo de llevar mucho tiempo muerto, porque si no, ya habría venido alguien a verme, alguien de los que me conocieron en vida. Bueno, eso o que no dejé la suficiente huella emocional en ellos como para que me busquen en la muerte. Entiendo que al menos mis padres vendrían a buscarme, aunque solo fuera para decirme que los gayumbos estaban limpios. ¡Joder! Como no puedo saber qué ocurrió después de mi muerte, me contento con todo ese inmenso y rico pasado. El futuro no me preocupa. Eso es para los vivos. Que se preocupen de su futuro… No recuerdan su pasado y están condenados a repetirlo. No me extrañaría que después de aquel 6 de septiembre de 2019 en que me morí cualquier catástrofe hubiese ocurrido en España o en el mundo.

Perdón por haber introducido aquí a otra persona interrumpiendo el relato de mi encuentro con el maestro de Leipzig cuya música tanto escuché en vida. Prometo volver a esa conversación que mantuve con Johann Sebastian Bach en la que me desveló el secreto de su fecundísima y abrumadora producción musical. Pero es que en esta infinitud sensual del cosmos en que me encuentro no acierto a distinguir del todo el paso del tiempo ni la ubicación espacial. Y me apeteció narrar antes mi encuentro con el anciano Santayana que, a pesar de los 80 años con los que me recibió, no parecía ni por asomo tan viejo como Bach a los 64. Ya dije que en este estado en que me encuentro puedo recordar con vivo detalle todo lo que ha sucedido en mi vida así como el pasado de las vidas humanas que me precedieron. Esta vida de muerto tiene algo en común con la de vivo: somos puro recuerdo. Sin embargo, ahora puedo mezclarme, inmiscuirme o simplemente ser testigo de los recuerdos de tantas otras personas que existieron antes que yo en este planeta. Y puedo hacerlo con la intensidad que me apetezca… ¡Un cotilla cósmico! Admito que esta es una capacidad que aún no domino del todo. En la muerte, como en la vida, todo lleva su tiempo, aunque uno no pueda medirlo. Supongo que no debo de llevar mucho tiempo muerto, porque si no, ya habría venido alguien a verme, alguien de los que me conocieron en vida. Bueno, eso o que no dejé la suficiente huella emocional en ellos como para que me busquen en la muerte. Entiendo que al menos mis padres vendrían a buscarme, aunque solo fuera para decirme que los gayumbos estaban limpios. ¡Joder! Como no puedo saber qué ocurrió después de mi muerte, me contento con todo ese inmenso y rico pasado. El futuro no me preocupa. Eso es para los vivos. Que se preocupen de su futuro… No recuerdan su pasado y están condenados a repetirlo. No me extrañaría que después de aquel 6 de septiembre de 2019 en que me morí cualquier catástrofe hubiese ocurrido en España o en el mundo.

Decidí encontrarme con Jorge Santayana en su retiro de Roma, cuando tenía 80 años porque estaba ultimando su autobiografía Personas y lugares, el primer libro que de él me leí y que publicaría un año más tarde, en 1944. No sé, me pareció el momento más adecuado. Yo tuve una primera edición de ese libro. En inglés, cómo no. Eran tiempos de guerra en Europa, en el mundo. Probablemente, cuando me morí, lo tirarían a la basura como un libro viejo e inservible… ¡La mayoría de la gente no sabe apreciar un buen libro ni una obra de arte! Santayana me recibió muy amablemente en una pequeña terraza, al resguardo del sol romano, en la Piccola Compagnia di Maria. Ahí estaba él, sonriente, con su bigote canoso, casi calvo —lo estuvo la mayor parte de su vida—, delgado. Como no me conocía de nada, no se me ocurrió más que entrarle con una ironía que creo que no pilló, porque yo no le dije en ningún momento que venía de un futuro lejano y que ya había leído la obra que ahora estaba a punto de terminar: «¿Cree usted que ya hemos visto el final de la guerra?» Y es que otro de los aforismos más conocidos de Jorge Santayana es: «Solo los muertos han visto el final de la guerra». Yo era consciente de mi mortitud, pero él, en cambio, no parecía serlo por la respuesta que me dio sonriente: «En uno o dos años más, todo habrá terminado».

Hablamos de sus primeros tiempos en la calle de San Bernardo en Madrid, de su infancia en Ávila, de todos esos años en Estados Unidos, de su prestigiosa carrera, de sus muchos viajes, de su ateísmo. Me explicó y comprendí claramente el porqué de su retiro. El tiempo que pasé con él me sirvió para conocer de primera mano la profundidad del pensamiento del mejor filósofo español que ha habido aunque todo lo escribiera en inglés. Al despedirse de mí, me regaló su pluma —que es con la que escribo ahora—, pues le sorprendió que conociese tantos detalles de su vida y que un compatriota como yo lo visitara. El nunca dejó de ser español. Ocho años más tarde, lo enterrarían en Roma y alguien recitaría aquellos versos suyos que hablaban del testamento de un poeta: «Devuelvo a la tierra lo que la tierra me dio…». En la lápida puede leerse: «Cristo ha hecho posible para nosotros la gloriosa libertad del alma en el cielo». Y esas palabras son las que me recuerdan que he de proseguir con mi relato del encuentro con Bach, el músico que componía obras para la gloria de Dios…

Michael Thallium

Global & Greatness Coach

Reserva tu proceso de coaching aquí

También puedes encontrarme y conectar conmigo en:

Facebook Michael Thallium y Twitter Michael Thallium